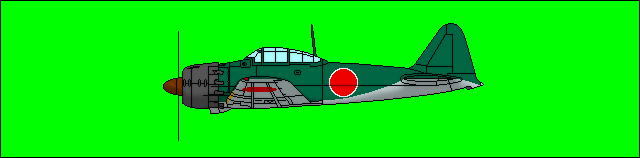

「零式艦上戦闘機」(以下「零戦」と略)は太平洋戦争の全期間を通じて使用された日本海軍の主力戦闘機である。

1937年5月、日本海軍は三菱重工(以下三菱と略)と中島飛行機(以下中島と略)に「96式艦上戦闘機」(以下96式艦戦)に代わる新型戦闘機の開発を打診、同年10月「12試艦上戦闘機」(以下12試艦戦)として発注した。

だがこの間に日華事変が勃発したので日本海軍の要求仕様は次々と変化し次第に厳しくなっていった。

新型戦闘機には空母への発着能力(低速飛行時の安定性)や空戦能力に加えて長距離侵攻能力や迎撃能力なども要求されたのである。

当時中国戦線では「96式陸攻」による爆撃作戦が盛んに行われていたが戦闘機の護衛を伴っていなかった為、中国軍戦闘機の迎撃を受け大損害を蒙っていた。

最新鋭の96式艦戦も中国大陸に派遣されていたが同機には96式陸攻に随伴出来るだけの航続力がなかった。

この為12試艦戦には96式陸攻に随伴出来るだけの大航続力が要求された。

またこの当時、戦闘機の装備機銃は世界的に大口径化する傾向があった。

これは爆撃機を撃墜する為であり12試艦戦にも20㎜機銃を備えた迎撃戦闘機としての能力が要求されていた。

速力については96式艦戦が430㎞/h程度であったのに対し本機には500㎞/h以上が要求されている。

これらの要求を全て実現すると平凡な設計では機体が大型化してしまう。

しかし大型の機体では96式艦戦並の旋回性能が得られないうえ艦上戦闘機は空母の限られたスペースで運用されるので小型の機体である事が望まれた。

このような矛盾した要求を実現するのは非常に困難であり中島は1938年に開発を辞退したが三菱は堀越二郎技師を設計主任とする強力なスタッフをもって12試艦戦の開発にあたった。

堀越技師は機体構造の徹底的な軽量化と新技術の導入によってこうした矛盾する要求の解決を図った。

当初、エンジンは780馬力の三菱「瑞星」13型が装備されプロペラには速力に応じてエンジン出力を効率良く発揮出来る可変ピッチ式が採用された。

徹底した軽量化をはかる為、機体各部に新開発のEDS材(超々ジュラルミン)が使用されており生産性も重視されている。

また密閉式風防や引込脚の採用によって空気抵抗の低減化も図られた。

火力は96式艦戦と同様に7.7㎜機銃を機首に2門装備(弾薬各600発)した他、主兵装として20㎜機銃を翼内に各1門装備(弾薬各60発)していた。

更に航続距離を増す為、機内タンクの他に増漕タンクも搭載できた。

こうして開発された12試艦戦の試作1号機は1939年3月に完成し翌月初飛行が行われている。

飛行試験の間にいくつかの改修がなされ3号機からはエンジンが強力な940馬力の「栄」12型へ変更された。

また当初装備されていた2翅プロペラでは振動が大きい事が判明し3翅プロペラに換装されている。

試験飛行は順調に続けられ本機は優れた飛行性能によって高い評価を受けた。

しかし1940年3月、本機の急降下試験中に主翼で激しい振動が発生し機体が空中分解すると言う大事故が発生してしまった。

だが根本的な事故対策はなされず日本海軍は本機の実用化を急いだ。

1940年7月、12試艦戦は零戦11型(ちなみに零式とは皇紀2600年採用の兵器という意味である)として制式採用され直ちに15機が中国大陸で作戦中の部隊に配備された。

本機は早速、長大な航続力(増槽使用時には3500㎞に達したと言われる)を活かして陸攻隊の護衛任務や制空攻撃任務に投入されたが暫くの間は中国軍戦闘機と会敵する機会に恵まれなかった。

しかし同年9月、零戦は重慶攻撃の際に中国軍戦闘機と初空戦を行いその優秀性をいかんなく発揮した。

この時、進藤三郎大尉の指揮する13機の零戦はソ連製の「I-16」を主力とする27機の敵機を全機撃墜(損害は被弾4機のみ)している。

本機が要求通りの性能を発揮した為、海軍は機体を設計した三菱、エンジンを開発した中島、20㎜機銃を生産した大日本兵器の3社に感謝状を送っている。

1940年12月、主翼を折畳式にした艦載型が21型として制式採用された。

日本海軍は21型の大量発注を行ったが三菱だけでは応じきれず1941年11月からは中島でも21型の生産が開始されるに至った。

1941年12月に太平洋戦争が勃発すると零戦は海軍戦闘機隊の主力機として真珠湾奇襲を初めとする航空作戦へ全面的に投入されている。

特にフィリピン攻略戦に於いて本機は長大な航続力を生かして陸攻隊を掩護し比島各地の米空軍基地を攻撃し大戦果を挙げた。

零戦の活躍は目ざましく連合軍戦闘機は全く太刀打ち出来なかったのである。

21型に続いて開発された32型は基地防空を主任務とする局地戦闘機(迎撃戦闘機を日本海軍では局地戦闘機と呼称していた)の一種(32型を艦載型とする資料もあるので後述する)であった。

本来、日本海軍は三菱が開発中の「雷電」を局地戦闘機(以下局地戦と略)として予定していたのだが開発が遅れ実用化の目処が立っておらず急遽、零戦の局地戦型が開発されるに至ったのである。

よって32型では長距離侵攻能力や旋回性能、艦上機としての能力(低速安定性や主翼折畳装置)は軽視され高高度での対爆撃機戦が重視されていた。

この為エンジンには出力を増した「栄」21型エンジン(1130馬力)が装備され速力や上昇力の向上が図られた。

また速力を増加させる為、全幅が11mに短縮化(主翼折畳装置は廃止)され翼端は角型に整形された。

だがこれらの改良によっても速力や上昇力や高高度性能は殆ど向上せず空戦性能や航続力は21型より格段に低下してしまった。

特に航続力の低下は同年8月にガダルカナル攻防戦が始まると重大な問題として表面化した。

ラバウルからガダルカナル島までは21型の航続力でもぎりぎりだったので中間基地が完成するまで32型は役に立たなかったのである。

なお連合軍は零戦を「ジーク」(Zeke)と呼称していたが特徴的な角型翼端を備えた32型のみは「ハンプ」(Hamp)と呼んでいた。

エンジン換装による性能向上は艦載型である21型にも実施された。

この型は32型と同じエンジンを装備しており22型として1943年1月に制式採用(既に1942年末から量産開始)された。

ソロモン海を巡る「い号作戦」や「ろ号作戦」などの航空戦で22型は逐次、21型や32型に代わり主力戦闘機となっていった。

だがこれらの戦いで22型は思わぬ苦杯を嘗める事になった。

開戦時の米軍主力戦闘機は零戦と速力はほぼ同等だが旋回性能が格段に劣る「F4F」や「P40」等であった。

また日本海軍戦闘機隊には日華事変を経験した歴戦の熟練搭乗員が多く実戦経験のない米軍の搭乗員に較べ練度に於いて圧倒的な優位にたっていた。

この為、空戦の主導権は零戦の側にあり優れた旋回性能を利して米軍戦闘機を格闘戦によって撃墜していたのである。

だが戦局が推移するにつれ米軍も経験を積み逆に日本軍の練度は熟練者の戦死、病死、負傷によって低下の一途を辿ったので練度差は序々に縮まっていった。

この為、零戦が米軍機の先制攻撃を受ける事態も多発するようになった。

また旋回性能に優れた零戦との格闘戦を米軍が忌避し戦術を一撃離脱戦法(降下攻撃で一撃を加え高速で離脱する)に変化させた事やサッチウィーブ(編隊空戦法の一種)の採用も零戦が苦戦する要因となっている。

だがこの時点ではまだ零戦と米軍戦闘機の速度差があまり無かったので一撃離脱戦法で攻撃を受けても格闘戦に持ち込む事も出来た。

しかし米軍が新型戦闘機(「F6F」や「F4U」)を実戦投入するようになると格闘戦に持ち込めず零戦が撃墜される事の方が多くなった。

米軍の新型戦闘機は2000馬力級エンジンを装備しており零戦とは速力に於いて格段の開きがあったからである。

また格闘戦に持ち込めても搭乗員が未熟である為、零戦の旋回性能を活かせず米軍戦闘機に優位を奪われてしまう事も多くなってきた。

かくして開戦時に圧倒的強さを誇った零戦は一旦主導権を奪われると意外な程の弱さを露呈した。

なぜなら零戦の最大の欠点は防弾装備の欠如にあったからである。

米軍戦闘機は防弾装備が充実している為、被弾しても容易に墜落しなかったが零戦は僅かな損傷でも致命傷となってしまった。

そこで零戦22型に対して米軍新型戦闘機に対抗しうる為の速力向上と一撃で撃墜されない為の防弾装備を施す事が急務となり52型が開発された。

52型はこれまでの零戦とは異なる一撃離脱戦法用の戦闘機であった。

もはや日本海軍には格闘戦を戦い抜けるだけの熟練者は数少なくなり一撃離脱戦法に対して一撃離脱戦法で対抗しようとしたのである。

52型のエンジンは22型と同じであるが推力式単排気管を装備していた。

これは排気煙を速力向上に利用する装置である。

また空気抵抗を低減させる為に32型と同様の小型翼(ただし32型と違い翼端は円形)が採用され主翼の折畳装置は廃止されている。

だがこれらの改良によっても速力は僅かしか向上しなかった。

なお52型には防弾装備として翼内燃料タンクに自動消火装置が装備されたが総合的な防御力は米軍戦闘機に較べ依然として貧弱なままであった。

52型は1943年8月に制式化され三菱、中島両社で大量生産が開始された。

生産数は各型の中で最も多い。

52型は1944年6月の「マリアナ沖海戦」から大量投入されたが若干の速力向上では米軍戦闘機に対抗出来ず格闘性能が低下した為、苦戦を強いられた。

また米軍機の防弾装備が充実してきたので火力を増強する必要が生じた。

まず20㎜機銃の装弾数を125発に増加した52型甲(52型は100発)が開発された。

次にこれまで対戦闘機用に装備されてきた7.7㎜機銃が米軍機に対して威力不足となったので機首右側の7.7㎜機銃を13㎜機銃(弾薬230発)に交換した52型乙が開発(250㎏爆弾が装備可だったとする資料あり)されている。

しかし52型乙をもってしても火力や防弾装備が依然として不充分であると判断され1944年7月から新たなる武装強化型の開発が始まった。

武装強化型では機首左側の7.7㎜機銃が撤去され代わりに両翼内に13㎜機銃を各1門追加し操縦席を防弾鋼板や防弾ガラスで防護する事が予定された。

だがこれらの改修を施行すると重量増加による飛行性能低下は確実である。

そこで三菱はより大出力の「金星」62型エンジン(1500馬力)を装備して飛行性能の低下を防ぐべきであると主張した。

しかしエンジン換装に伴う開発期間の長期化を嫌った日本海軍は「栄」21型に若干の改良を施した「栄」31型(1100馬力)の装備を命じた。

もっとも同エンジンの開発も遅延した為、結局エンジンの換装はなされないまま同年10月、武装強化型は52型丙として制式採用された。

52型丙は飛行性能が著しく低下したので少数生産に終わっている。

なお「栄」31型を装備した武装強化型は53型丙と命名され同年12月に試作機が完成したが予想を大幅に下回る性能しか発揮出来ず量産は見送られた。

かくしてもはや「栄」エンジンは限界に達したと判断されようやく「金星」装備型の零戦が開発が決定された。

まず52型丙に金星エンジンを装備した試作機が54型丙として開発され1945年4月に試作機が完成した。

54型丙では機首の機銃が廃止され防弾装備を最低限に抑えたので速力が零戦各型中で最高の572㎞/hに達している。

これは当時の米軍戦闘機に較べればまだ見劣りする性能であったが次期艦戦である「烈風」開発の遅れから54型丙は制式化される事になった。

なお54型丙は格闘戦を重視した戦闘機であったが制式化にあたり戦闘爆撃機としての機能が付加され名称は64型に変更された。。

しかし工場が被災した為、64型は量産されない内に終戦を迎えてしまった。

零戦は格闘戦用の艦上戦闘機としては非常に完成度の高い機体であった。

しかし完成度があまりにも高すぎ改良を行う余地が殆ど残されていなかった。

「1gでも軽く」と言う設計コンセプトによって数々の矛盾する要求をクリアした傑作戦闘機を未経験搭乗員でも戦力化出来る一撃離脱戦法用戦闘機に変身させるのは所詮無理だったのである。

数々の改修は重量増加による性能低下を招き更に苦戦を強いられるに至った。

零戦以降、艦上戦闘機、迎撃戦闘機、長距離戦闘機の能力を全て兼ね備えた「万能戦闘機」はついに開発されなかった。

艦上戦闘機としての後継機である「烈風」は実用化される前に終戦を迎えた。

迎撃戦闘機としては「雷電」が開発されたが大戦末期まで実用化が遅れ充分な戦力とはなりえなかった。

陸上基地から発進する長距離侵攻戦闘機としては「100式司偵」を発達させた「キ83」を陸海軍で協同開発したが同機もまた試作機の試験中に終戦を迎えている。

かくして後継機開発がいずれも不調に終わったので零戦は終戦まで主力戦闘機として使用され続けた。

なお零戦は戦闘機として使用されただけでなく戦闘爆撃機としても多用された。

ソロモン諸島を巡る攻防戦で日本海軍は多数の爆撃機を失った。

そこで爆撃機の損害を補う目的で臨時に零戦を爆撃任務に使用した。

またマリアナ沖海戦では多数の零戦を戦闘爆撃機型に改造し小型空母に搭載して作戦に参加させた。

小型空母は飛行甲板が短く通常の艦爆は運用出来なかったので発着距離の短い零戦を爆撃機として使用したのである。

21型を改造したこの戦闘爆撃機型は250㎏爆弾を搭載する事ができ「爆戦」と呼ばれていた。

しかし爆戦はダイブブレーキを装備していなかったので急降下爆撃が出来ず大変命中率が低かった。

また爆弾を搭載した零戦は機動力を発揮出来ず米軍の直衛戦闘機により多大な損害を強いられた。

だが日本海軍は爆戦を過大評価し続けた。

かくして本格的戦闘爆撃機型である63型(62型とする資料もあるが本ゲームでは63型としてデータ化した)が開発されたのだが急降下爆撃ができないので命中率は依然として低いままであった。

急降下爆撃の出来ない戦闘爆撃機は艦爆の代用とはならなかったのである。

そして戦争末期になると零戦の爆撃機化はついに特攻戦術へと変化して行った。

戦闘爆撃機型の他に零戦の派生型として11型を原型とする「2式水上戦闘機」や52型に20㎜斜銃(機体背部に機銃を上向きに装備し爆撃機の下方から攻撃を行う)を装備した夜間戦闘機型、21型を改造した複座練習機型の零式練習用戦闘機(略して零式練戦)等が製造されている。

零戦は1940年から終戦までに三菱と中島に於いて約1万機が生産された。

この内、中島の生産機数は開発会社の三菱より多く6218機に及んだ。

更に2式水戦327機、海軍工廠や日立航空機で生産された零式練戦515機を含めると零戦系の合計生産機数は1万940機に達する。

これは日本航空機史上最高の記録であり第2位の「1式戦」(5751機)を大きく上回っていた。

よって零戦を使用したエースはあまりにも多く「日本海軍のエースパイロットの大半」だと言っても過言ではない。

その中でも西沢広義中尉(87機:102機説や150機以上説もあり)や岩本徹三中尉(約80機:自称202機)、坂井三郎中尉(64機)などの活躍は特に有名である。

なお本ゲームでは21型、22型、52型、52型丙、64型を艦上戦闘機として設定し32型を陸上戦闘機として設定したがこれは通説による分類であり前述した様に32型を艦載型とする資料もある。

これらによれば栄21型エンジンを装備した艦上機型が22型、陸上戦闘機型が32型なのではなく32型も艦戦であり22型は32型の航続力延伸型に過ぎないとしている。

また最近の資料では三菱の生産推移が32型の生産開始と同時に21型の生産終了、22型の生産終了と同時に32型の生産終了、52型の生産開始と同時に22型の生産終了と継続的に生産を転換しているのに対し中島では1944年5月まで21型を生産している事や欠番となっている41型が中島で生産されていた21型の武装強化型に予定されていた事などが記載されており興味がつきない。

零戦の開発及び生産計画は日本海軍の戦闘機運用思想の根幹に触れる問題なので「中島で22型が生産されなかった理由」や「52型が開発されても中島で21型が生産され続けた理由」(末期の21型は爆戦への改造用だったらしいが爆戦への改造開始時期と改造総数が不明)および「爆戦の航続力と増槽」(既に爆戦の段階から翼下増槽が実用化されていたらしい)など様々な点についてこれからも諸賢の意見を傾聴していきたい思う。

ちなみに日本海軍航空機の型式番号は前の数字が機体、後の数字が発動機の型式を表す。

零戦の場合、機体の1は主翼折畳装置のない大型翼、2は主翼折畳装置つき大型翼、3は翼端が角形の小型翼、5は翼端が円形の小型翼、6は爆装機で発動機の1は940馬力の栄12型、2は1130馬力の栄21型、3は1100馬力の栄31型、4は1500馬力の金星62型装備機であった。

すなわち零戦32型とは「翼端が角形の小型翼と栄21型発動機を装備」した零戦なのである。

!

零式艦上戦闘機21型諸元

全幅12.0m 全長9.06m 全備重量2410㎏ 乗員1名

出力940馬力1基 速力518㎞/h

武装20㎜機銃2門 7.7㎜機銃2門 爆弾120㎏

零式艦上戦闘機32型諸元

全幅11.0m 全長9.06m 全備重量2544㎏ 乗員1名

出力1130馬力1基 速力544㎞/h

武装20㎜機銃2門 7.7㎜機銃2門 爆弾120㎏

零式艦上戦闘機22型諸元

全幅12.0m 全長9.06m 全備重量2679㎏ 乗員1名

出力1130馬力1基 速力541㎞/h

武装20㎜機銃2門 7.7㎜機銃2門 爆弾120㎏

零式艦上戦闘機52型諸元

全幅11.0m 全長9.12m 全備重量2733㎏ 乗員1名

出力1130馬力1基 速力559㎞/h

武装20㎜機銃2門 7.7㎜機銃2門 爆弾120㎏

零式艦上戦闘機52型丙諸元

全幅11.0m 全長9.12m 全備重量3150㎏ 乗員1名

出力1130馬力1基 速力540㎞/h

武装20㎜機銃2門 13㎜機銃3門 爆弾120㎏

零式艦上戦闘機63型諸元

全幅11.0m 全長9.12m 全備重量3000㎏ 乗員1名

出力1100馬力1基 速力543㎞/h

武装20㎜機銃2門 13㎜機銃3門 爆弾500㎏

零式艦上戦闘機64型諸元

全幅11.0m 全長9.12m 全備重量3150㎏ 乗員1名

出力1500馬力1基 速力572㎞/h

武装20㎜機銃2門 13㎜機銃2門 爆弾500㎏